Maung Kyauk Seinn

Uma das palavras em Pali que vem ganhando popularidade em nosso país atualmente é Theravada. Ouvimos a palavra em reuniões budistas e a lemos em revistas de Dhamma. Tanto o governo quanto o povo a utilizam com frequência sempre que a ocasião surge. Mas o que é o Budismo Theravada? Segue abaixo minha humilde tentativa de explicar a palavra gramaticalmente, historicamente e doutrinariamente.

1 – Gramaticamente

A palavra Theravada é composta por dois elementos: Thera e Vada; thera significa “ancião”, especialmente “um monge budista idoso”; aqui, representa a forma flexionada Theranam, “dos Anciãos”; o segundo elemento, vada, derivado da raiz vad, “falar”, significa “discurso”, “conversa”, “palavra”, “doutrina” ou até mesmo “ismo”. A palavra Theravada é frequentemente traduzida para o inglês como “a Doutrina dos Anciãos”; traduções esporádicas incluem “o Caminho dos Anciãos” e “a Escola dos Anciãos”; até mesmo “Escola da Sabedoria Antiga” é encontrada. É muito provável que a palavra apareça pela primeira vez como o nome de uma escola budista no Dipavamsa, a Crônica mais antiga do Sri Lanka, datada do século IV d.C. O nome é repetido no Mahavamsa, a Crônica posterior, porém mais conhecida e importante, do século V. Mas é nos Comentários sobre os textos canônicos que o nome é definido, e suas definições podem ser resumidas da seguinte forma: apenas os textos (paliyeva) formulados nos dois primeiros Concílios devem ser conhecidos como Theravada, pois foram preservados e transmitidos por grandes anciãos como Maha Kassapa e outros. Receberam esse nome para distingui-los das visões da escola dissidente Mahasanghika.

2 – Historicamente

A história do Theravada como escola do budismo deve começar com um breve panorama da vida do próprio Gautama Buda. Ele nasceu como um príncipe Sakya em um local próximo ao Himalaia, por volta de seiscentos anos a.C. Afligido pelos males da vida, como a velhice, a doença e a morte, ele renunciou ao mundo aos 29 anos e começou a buscar o caminho para o Nibbana, a “Extinção” de todas as formas de sofrimento. Aos 35 anos, alcançou seu objetivo (Iluminado completamente) e tornou-se Buda. Em seguida, dedicou-se à sua missão de ensinar por 45 anos. Aos 80 anos de vida, atingiu o Parinibbana, a “Extinção Total” (que é a forma budista de expressar sua morte). Pouco antes desse evento, deixou uma mensagem para seu primo e monge assistente, Ananda, da qual dizia:

“Quando eu partir, o Dhamma (Doutrina) e o Vinaya (Disciplina) que ensinei e estabeleci serão seus Mestres!”

Isso implica que o Buda não desejava nomear ninguém para sucedê-lo após sua morte. Os dois Grandes Discípulos, Sariputta e Moggallana, já haviam falecido; mas Maha Kassapa, que gozava da boa reputação de ser o Terceiro Discípulo, estava vivo. Mas nem mesmo um homem de sua estatura se tornaria o sucessor do Buda. Com essa injunção, o Buda deixou claro que somente seu Dhamma e Vinaya serviriam de forma adequada e eficaz como guia único para seus seguidores. Dhamma-Vinaya, portanto, foi a designação dada pelo próprio Mestre ao seu ensinamento duplo (pavacana) por volta da época de seu Parinibbana. Não havia qualquer razão para denominá-lo Theravada.

Quando o Primeiro Concílio foi realizado em Rajagaha, três meses após o falecimento do Buda, com o nobre objetivo de consolidar o Dhamma-Vinaya “antes que a retidão se desvaneça e a injustiça resplandeça”, o Concílio foi presidido por Maha Kassapa, cujas perguntas sobre o Vinaya e o Dhamma foram respondidas por Upali e Ananda, respectivamente. As respostas foram confirmadas por 500 monges que recitaram ambos em uníssono e os transmitiram oralmente de mestre para discípulo. O nome Theravada permaneceu desconhecido, pelo menos publicamente. Naquela época, o budismo, como um todo, com sua designação original de Dhamma Vinaya, florescia em toda a Índia.

Um século depois, o Segundo Concílio foi realizado em Vesali, sob a liderança coletiva de Yasa, Revata e Sabbakami, para discutir os “dez pontos”, que, na verdade, eram regras disciplinares do Buda, relaxadas e praticadas por monges vajjianos imprudentes. O Concílio, composto por 700 membros, considerou os pontos ilegais e condenou os vajjianos que se separaram daquele Concílio para convocar o seu próprio, conhecido como Maha Sangha ou Mahasangiti, o Grande Concílio, já que seu número de 10.000 membros excedia em muito o do primeiro. Foi o primeiro cisma aberto e sério que ocorreu no Sangha (grupo de seguidores), a Ordem Budista. E com o cisma, emergiram duas facções: os Theravadas, seguidores do Theravada, e os Mahasanghikas, os dissidentes.

O Terceiro Concílio na tradição Theravada foi realizado no século III, de acordo com as Crônicas e Comentários, tendo Moggaliputta Tissa como presidente e o rei Asoka, da Dinastia Moriyan, como apoiador. O local do Concílio foi a cidade imperial de Pataliputta. O propósito era purificar a religião e restaurar a paz na Ordem, pois muitos hereges que haviam se juntado à Sangha em busca de sustento causaram confusão e incidentes lamentáveis na Sangha. Ao término do Concílio, missionários foram enviados a nove países, incluindo Sri Lanka e Suvannabhumi; para o primeiro foi Mahinda, filho de Asoka, liderando um grupo de monges, e para o segundo, geralmente considerado como Myanmar, foram enviados Sona e Uttara.

Estudiosos acreditam que o Theravada prosperou na região de Magadha, a leste, e na cidade de Ujjeni, a oeste. Em suas inscrições em rochas e pilares, Asoka fala de compaixão, caridade, veracidade, pureza e outras virtudes a serem cultivadas, que poderiam ser comuns a todas as religiões predominantes no país: budismo, bramanismo, hinduísmo, jainismo, etc. Através das inscrições, também sabemos de sua tolerância e até mesmo de suas doações a escolas não budistas. Mas que ele era um devoto Theravada em seu íntimo é comprovado por sua famosa inscrição de Bhabru, na qual recomenda o estudo de certos textos budistas que podem ser encontrados no Cânon Pali do Theravada, a única escola que utiliza essa língua para registrar suas escrituras. A inclusão do Kathavatthu, uma obra de sua época, no Abhidhamma Pitaka é outra evidência, sem mencionar o fato de ter enviado seu filho Mahinda como um bhikkhu para propagar o budismo Theravada na ilha, conforme afirmado em obras budistas. Nessas obras, porém, o nome Theravada é substituído por Vibhajavada, a “Doutrina da Análise” ou a “Religião da Razão”, embora os dois termos sejam idênticos.

O reinado de Asoka, contudo, foi marcado pela divisão do budismo em 18 escolas, que, segundo uma fonte, eram Theravada e Mahasanghika, além de 10 ramificações da primeira e 6 da segunda. A desgraça causada pela divisão não foi tão grande quanto se poderia imaginar, pois resultou da rápida expansão do budismo. Basta lembrar a instrução dada pelo Buda aos seus primeiros 60 discípulos quando os enviou para difundir o Dhamma para o bem-estar e a felicidade de muitos: “Nenhuma pessoa deve seguir o mesmo caminho que outra!” As diferenças entre as seitas deviam-se a fatores geográficos, e não doutrinários, exceto em alguns poucos casos. E muitas seitas desapareceram após algum tempo de existência.

Após seu auge durante o reinado de Asoka, o Theravada começou a declinar no norte da Índia. Quando a poderosa dinastia Gupta ascendeu em 428 d.C., deve haver uma série de razões para essa triste virada no curso do Theravada. Uma teoria afirma que o declínio foi causado pela falta de incentivo dos reis Gupta, que, como hindus, favoreciam o sânscrito. Na verdade, foi uma época de renascimento ou mesmo florescimento da literatura sânscrita. Sua devoção ao hinduísmo e amor pelo sânscrito não contribuíram para a existência do Theravada, muito menos para seu crescimento, pois é a única escola do budismo que utiliza o páli como língua.

Foi é evidente que alguns dos Guptas demonstraram interesse pelo budismo fazendo doações, mas os beneficiários foram outras vertentes além do Theravada, como o Sarvastivada, um importante ramo do Theravada, e o Mahayana, a grande encarnação, por assim dizer, do Mahasanghika, ambos adotando o sânscrito como língua sagrada. O budismo Pali, ou Theravada, então migrou para o sul e se estabeleceu ao longo da costa leste, região que mais tarde revelou comentaristas budistas como Dhammapala de Kancipura e Buddhadatta de Uragapura.

O estabelecimento do Theravada após sua introdução por Mahinda, vindo de Pataliputra, muito antes de sua jornada para o sul da Índia, é bem conhecido. Seu bastião era o Mahavihara, “o Grande Mosteiro” em Anuradhapura, ao qual pertencia Buddhaghosa, o maior comentarista da tradição Theravada. Era também um centro de aprendizado, produzindo diversos outros escritores em idioma Pali. A existência de algumas seitas antagônicas não era desconhecida, mas… Mahavihara era poderoso o suficiente para prevalecer sobre os oponentes. Em tempos de perigo e adversidade, o Sri Lanka também contou com bons amigos budistas em Myanmar (antiga Birmânia) e na Tailândia, que vieram em seu auxílio. Hoje, destaca-se como uma terra de monges missionários que não apenas dominam o budismo, mas também possuem formação moderna e são capazes de difundir o Dhamma, especialmente no Ocidente.

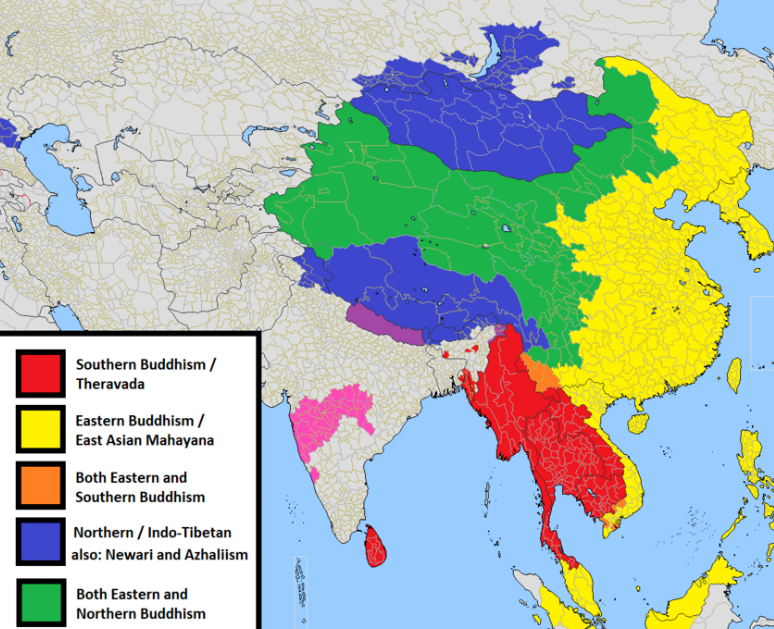

Atualmente, Sri Lanka, Myanmar e Tailândia são os três estados Theravada mais consolidados, com fortes laços religiosos. Embora Laos e Camboja tenham perdido muito do seu brilho religioso, ambos ainda merecem ser reconhecidos como países Theravada. No Vietnã, outrora uma terra de puro Mahayana, o Theravada está em desenvolvimento. Nas regiões montanhosas de Bangladesh, muitos dos Baruas, Chakmas e Maghs, e seus compatriotas na área de Chhattagong, ainda se mostram fervorosos seguidores do Theravada. O mesmo ocorre com os Shans nas regiões fronteiriças do sul da China.

Quanto à Índia, terra do nascimento e também do declínio do budismo, sinais do renascimento da escola Theravada têm sido observados. Conversões em massa de indianos ao budismo ocorreram recentemente. Na cerimônia de conversão mais recente, alguns Mahatheras de Myanmar desempenharam um papel de liderança, recitando fórmulas e suttas em idioma Pali.

Extraido do texto: https://www.budsas.org/ebud/ebdha136.htm