Aatish Taseer

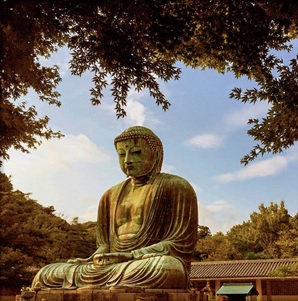

Sua imagem é tão comum que se poderia acreditar que ela sempre existiu — no entanto, durante seis séculos após sua morte, ele nunca foi retratado em forma humana.

Foi às ruínas do mosteiro e santuário de Sarnath que os peregrinos do Leste e Sudeste Asiático se dirigiram, como já o faziam há mais de 1.500 anos, por um ramo subsidiário da Grande Rota da Seda, que atravessava as altas montanhas nevadas que circundam o subcontinente indiano até uma planície ribeirinha que se estende pelo que hoje é o Paquistão e o norte da Índia. Os peregrinos desviavam-se dessa estrada de bens e ideias que ia da China a Roma para honrar o que pode muito bem ter sido a doutrina mais influente a percorrer suas linhas de transmissão — a palavra do Buda e a arte feita em seu nome.

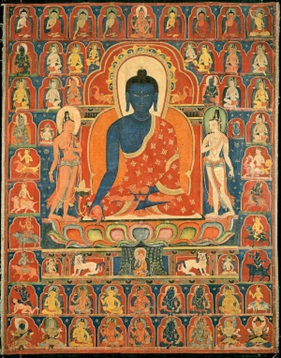

Durante os primeiros seis séculos após sua morte, o Buda nunca foi retratado em forma humana. Ele só foi representado iconicamente por uma sinédoque sagrada — suas pegadas, por exemplo; ou um guarda-sol, um sinal auspicioso de realeza e espiritualidade; ou a Árvore da Sabedoria, também conhecida como Árvore Bodhi, sob a qual ele alcançou a iluminação. Como a imagem do Buda entrou no mundo dos homens? Como se dá um rosto humano a deus, especialmente àquele que nunca foi concebido para ser um deus e nunca disse uma palavra sobre deus? Como, ao representar tal homem em forma humana, acaba-se, contraintuitivamente, criando um objeto de deificação? E qual é o poder de tal objeto?

Essas eram as perguntas que me ocupavam enquanto dirigia para Sarnath, entre campos verdejantes cujos muros de tijolos vermelhos anunciavam cursos educacionais e afrodisíacos. Atravessar o campo aberto da Índia, cercado por sinais de todas as religiões, exceto o budismo, de templos e mesquitas a igrejas e gurdwaras sikh, era sentir a marca fantasmagórica que o budismo havia deixado na terra do Buda. Gautama, que se acredita ter nascido no século V a.C., viveu e lecionou durante toda a sua vida de 80 anos num raio de 320 quilômetros de onde eu estava. Sua doutrina, em parte uma reação à rigidez da religião védica, ou bramanismo — amplamente vista na Índia como uma forma primitiva de hinduísmo —, floresceu aqui por mais de mil anos, patrocinada e disseminada por reis.

A arquitetura de pedra mais antiga da Índia era budista. Havia viharas, ou mosteiros, que se estendiam por todo o continente indiano, de Sarnath, no norte, a Nagapattinam, no interior do estado de Tamil Nadu, no sul. Havia as gloriosas cavernas pintadas em Ajanta, no oeste da Índia, e, a mais intacta e encantadora de todas, a grande estupa de Sanchi, no estado central indiano de Madhya Pradesh. A estupa hemisférica, entre os monumentos budistas mais antigos e distintos, é um monte relicário. Com suas origens em túmulos pré-budistas ou túmulos sagrados, ele retém um poder cosmogônico. “O ato de construir a estupa”, escreve Richard Lannoy em sua história de 2001, “Benares: Um Mundo Dentro de um Mundo”, “era um rito em si mesmo, na analogia da criação do mundo ‘no princípio’, uma reconstituição simbólica para entrar no relacionamento correto com a fonte da Ordem Cósmica”.

MUITAS EXPLICAÇÕES foram dadas para o desaparecimento do budismo na Índia. Alguns dizem que seus ensinamentos principais foram absorvidos por uma fé hindu ressurgente — em um ramo importante do hinduísmo moderno, o Buda é visto, de forma um tanto controversa, como uma encarnação do deus hindu Vishnu — enquanto outros sugerem que o budismo se tornou muito isolado e doutrinário. Mukhopadhyay me deu uma explicação diferente: “O budismo não tinha apoio social”, disse ele, sugerindo que sempre foi apenas uma religião de corte, e “apoio real e apoio social não são a mesma coisa”. Por volta do século VII d.C., o budismo havia declinado na Índia antes que as invasões islâmicas do século XII desferissem um golpe devastador em suas universidades e locais de culto. A memória do Buda, no entanto, perdurou nos corações e mentes dos indianos. Eles reagiram a ele como imagino que os moradores de Memphis devem reagir aos visitantes de Graceland para quem Elvis é Deus — satisfeitos por ele ser um filho local, mas alarmados com o ardor de seus seguidores.

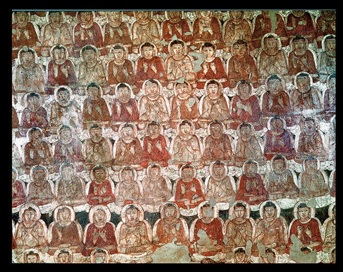

Sabemos, por meio de dois relatos bastante detalhados dos monges chineses Faxian e Xuanzang, que visitaram Sarnath no início do século V e em meados do século VII, respectivamente, que este outrora fora um vasto complexo monástico composto por centenas de monumentos sagrados, onde, segundo Xuanzang, nada menos que 3.000 monges viviam e ensinavam. Em frente à estupa, ele vira uma imponente coluna “de cor azul, brilhante como um espelho”. A base da estupa hoje, com 29 metros de diâmetro, ainda transmitia solidez e força, mas sua metade superior estava desgastada, reduzida a um tambor de tijolos, pouco mais impressionante do que os fornos que pontilhavam a paisagem local.

Contemplar os nichos vazios em suas oito faces salientes, que os estudiosos acreditam ter abrigado estátuas do Buda, há muito destruídas ou saqueadas, era lembrar a poderosa ausência que essa figura poderia deixar. A imagem do Buda, com todas as suas iterações, da Índia ao Japão, variante mas de alguma forma imutável, é tão literalmente icônica que esquecemos que a tarefa de dar um rosto, quanto mais um rosto humano, à divindade é repleta de ansiedade.

A história da arte religiosa, desde a iconoclastia bizantina até o horror do islamismo em representar qualquer aspecto da criação de Deus, está repleta de exemplos de quão provocativo tal ato era. No caso do budismo, a provocação era dupla: os primeiros budistas não consideravam o Buda um ser divino, mas um grande mestre. Ele não podia ser deificado pela simples razão de que, embora o budismo, ao contrário do jainismo — outra doutrina que surgiu na época do budismo, como uma reação à ortodoxia bramânica — não seja ativamente não teísta, é tão reticente quanto ao tema de deus que praticamente o evita.

O outro problema com a representação do Buda em forma humana, como aponta o grande historiador de arte do Sri Lanka, Ananda K. Coomaraswamy, em seu ensaio de 1918, “Primitivos Budistas”, é que o budismo primitivo desprezava a arte em si. Ele escreve: “As artes eram vistas como luxos físicos e a beleza, uma armadilha”. Citando o Dasa Dhamma Sutta, um antigo texto budista, Coomaraswamy acrescenta: “A beleza não é nada para mim, nem a beleza do corpo, nem a que vem da vestimenta”. A relação entre expressão religiosa e artística é profunda, mas a evolução de uma nem sempre coincide com a da outra. Antes que os primeiros budistas encontrassem uma linguagem estética própria, eles tiveram que se basear em um léxico pré-budista, não menos do que o cristianismo primitivo teve que se basear em referências gregas e romanas. No caso dos primeiros budistas, a austeridade de sua doutrina contrastava fortemente com as formas de arte não budista existentes na Índia, que eram uma expressão do que Coomaraswamy chama de “espírito lírico indiano”.

O budismo primitivo, com toda a sua severidade, buscava expressão contra o pano de fundo da religião védica. A arte indiana não budista da época, com seus cultos à natureza e adoração aos elementos, era, em muitos aspectos, antitética ao espírito budista. Em Sanchi, vê-se o mais estranho de todos os amálgamas: a grade budista sem ornamentos e a simplicidade espartana da estupa competindo por espaço em uma riqueza avassaladora, um mundo povoado por yakshinis sensuais, ou dríades, debruçando-se em suportes ornamentados, como cariátides, juntamente com anões com barrigas de tambor e os Guardiões dos Quatro Cantos. A estupa, com todo o seu poder primordial, fica atrás de um portal ornamentado, ou torana, cujas vigas esculpidas ondulam, culminando em volutas espiraladas que lembram capitéis jônicos.

Sanchi representa uma fascinante interação entre o espírito pagão e o puritano. A única expressão real do “entusiasmo intelectual e austero” do budismo primitivo em Sanchi, acreditava Coomaraswamy, era a recusa em mostrar o grande mestre em forma humana. “Na omissão da figura do Buda”, escreve Coomaraswamy, “a arte budista primitiva é verdadeiramente budista: de resto, é uma arte sobre o budismo, e não arte budista.”

A história de como a imagem de Buda finalmente irrompeu no mundo após 600 anos de simbolismo é uma das mais intrigantes da história da arte — uma história inextricavelmente ligada ao advento de uma nova dinastia na Índia que, livre das convenções do passado, foi capaz de libertar a imagem de Buda para o mundo dos homens.

Começa com os Kushans, descendentes de nômades pastores que emergiram como um vento vindo das estepes orientais por volta do século II a.C. Eles eram herdeiros de um hibridismo deslumbrante, que incluiu a primeira confluência da história entre Grécia, China, Pérsia e Índia. Evidências sugerem que foi sob seu reinado que uma forma reconstituída de budismo, conhecida como Budismo Mahayana (Grande Veículo), floresceu e foi transmitida ao longo das rotas comerciais controladas pelos Kushans, para o interior do Oriente, através da China e, eventualmente, da Coreia e do Japão. Foi esse raro encontro entre política e fé que levou à descoberta, segundo Coomaraswamy, “de que os dois mundos da pureza espiritual e do deleite sensual não precisam, e talvez não possam, ser divididos”.

É um milagre que os Kushans tenham existido. Seus progenitores, os Yuezhi, nômades que vagavam pelas pastagens pastoris da atual Gansu, foram expulsos da China no século II a.C. Os Yuezhi migraram para o norte da Báctria, atual Afeganistão, que na época era controlado por reis gregos, remanescentes da conquista de Alexandre, o Grande. Os indo-gregos viviam em cidades-guarnição que se transformaram em cidades, e evidências numismáticas mostram Demétrio I, que reinou na Báctria de cerca de 200 a.C. a 180 a.C., usando um escalpo de elefante como símbolo de sua conquista da Índia. Seus sucessores, como Menandro I, converteram-se ao budismo e estenderam seu reino até as profundezas da planície gangética. Foi essa Índia, fertilizada pela Grécia, que os Yuezhi, agora Kushans, herdaram. Liderados pelos maravilhosamente chamados Kujula Kadphises, conquistaram a Báctria grega no século I d.C.

Essa conquista, escreve Craig Benjamin em “Empires of Ancient Eurásia”, seu estudo de 2018 sobre a primeira era das Rotas da Seda, que ele data de 100 a.C. a 250 d.C., “foi o primeiro incidente na história mundial comentado por historiadores ocidentais (como os greco-romanos) e orientais (como os chineses)”. Os Kushans, como se estivessem correndo para encontrar seu destino como a ponte entre o Oriente e o Ocidente, se tornariam o império quintessencial da Rota da Seda.

Os Kushans haviam chegado a um mundo que já estava em transformação. A ascensão dos aquemênidas na Pérsia, na época do Buda, havia produzido o primeiro império verdadeiramente global. O estado tribal semi-independente de Gautama, os Shakyas, na fronteira da Índia com o Nepal, com capital em Kapilavatthu, era menos remoto do que imaginamos. “A Uttarapatha”, ou a grande rota comercial do norte, escreve Lannoy, “ligava os ricos depósitos de ferro e cobre da região oriental do Ganges com a civilização da Ásia Ocidental, trazendo riqueza aos mercadores de Kapilavastu”. Essa foi uma época descrita pelo filósofo alemão do século XX, Karl Jaspers, como a Era Axial. A estagnação de cultos e religiões localizados estava dando lugar às pressões de um novo internacionalismo. Não foi por acaso que o Buda, com sua meditação universalizante sobre a condição humana, surgiu ao mesmo tempo que Heráclito na Grécia e o mestre taoísta Lao Tsé na China.

Por toda parte, através do que ainda não era a Rota da Seda, antigas sociedades fechadas estavam sendo transformadas por uma nova consciência do mundo além. Os aquemênidas haviam travado guerra com a Grécia, inadvertidamente estimulando as ambições futuras de Alexandre, o Grande. Na esteira de Alexandre, surgiu o primeiro estado indiano centralizado, o Império Maurya, cujo fundador era conhecido como Sandrocottus pelos gregos e Chandragupta Maurya pelos indianos. O apoio demonstrado pelo neto de Chandragupta, Ashoka, ao budismo no século III a.C. teve um efeito eletrizante sobre o destino da nova religião, não muito diferente daquele da conversão de Constantino ao cristianismo. Diz-se que foi Ashoka quem ergueu a coluna de um azul deslumbrante que Xuanzang viu em Sarnath no século VII d.C. e que espalhou o budismo tanto na Índia quanto no Sri Lanka: reza a lenda que ele enviou uma missão liderada por seu filho e sua filha, ambos carregando um galho da Árvore da Sabedoria e, assim, escreve Lannoy, “literalmente plantando o budismo no solo do Sri Lanka”. Mas foram os Kushans que transformaram o budismo de um culto indiano local em uma religião mundial.

Grande parte do sucesso dos Kushans residiu em sua receptividade às influências culturais ao seu redor. Eles demonstraram uma extraordinária capacidade de assimilar e absorver as quatro principais civilizações que encontraram, transformando o sincretismo, ou a mistura criativa de culturas (neste caso, da Pérsia, Índia, Grécia e China), em uma espécie de esporte competitivo. Para formar um todo coeso para seu império, que viria a se assemelhar a uma gigantesca bolha amebiana na encruzilhada de quatro civilizações distintas — com um braço alcançando as profundezas da Ásia Central e o outro estendido, como em um jogo de Twister, no próprio seio da planície Gangética — os Kushans demonstraram disposição para sacrificar sua própria identidade a fim de atender às demandas culturais do mundo que haviam herdado. Em vez de sua língua falada, o tocariano, os kushans adotaram o bactriano, que chamavam de “língua ariana”, como língua da corte, no que Benjamin vê como “parte de uma mudança política intencional da liderança kushan”. O bactriano, com suas raízes no Irã central, deu aos kushans influência na região, mesmo que o uso de letras gregas indicasse continuidade com o passado. Para somar a esse hibridismo estonteante, os kushans adotaram o budismo, parte de seu ethos de tolerância, que também incluía a veneração de divindades gregas, indianas e zoroastrianas.

O maior de todos os reis kushans foi Kanishka, bisneto de Kujula Kadphises, e contemplar sua estátua sem cabeça dos primeiros séculos d.C., agora em circunstâncias terrivelmente precárias no decadente Museu do Governo em Mathura, 185 quilômetros a sudeste de Nova Déli, é sentir a mais profunda sensação de deslocamento cultural que já conheci. Ele é feito de arenito vermelho de Mathura, mas usa botas de montaria nômades, que evocam a estepe. Como uma Pedra de Roseta de estátuas, é possível ver nele o hibridismo selvagem que se consolidou nesta região durante o primeiro século. Ele segura uma espada e uma maça, e sobre seu longo manto, a inscrição em brahmi médio, uma antiga escrita indiana, agora extinta, diz: “O Grande Rei, Rei dos Reis, Filho de um Deus, Kanishka”.

As respostas mais claras residem no fato de que os Kushans estabeleceriam dois grandes centros de estatuária. Um deles era Gandara, uma região que se estende pelos atuais Afeganistão e Paquistão, e onde As estátuas são de um xisto acinzentado e ostentam a marca inconfundível do helenismo, quase como se um grupo de Budas e bodhisattvas tivesse aparecido em uma festa de toga. A outra escola — da qual gosto mais, por ser menos derivada — era Mathura, onde os artesãos trabalhavam com uma pedra avermelhada salpicada de branco. Esses Budas, ao contrário dos de Gandara, têm o corpo mais encorpado, com barrigas indianas macias. Parecem menos vaidosos e altivos que os Budas de Gandara, e seus rostos possuem uma profunda compaixão — aquele leve sorriso, uma emoção tão triste e consciente quanto jamais expressa em pedra.

Dessas duas grandes oficinas, alguns dos primeiros Budas irromperam no mundo. “Essa nova representação física”, escreve Benjamin, “ajudou a ideologia do budismo a se transformar em religião e a se espalhar pelas rotas comerciais até o sul, no Sri Lanka, e até o leste, na Coreia e no Japão”. Era uma imagem que se ajustava aos lugares para onde viajava, do Camboja e da Coreia à Indonésia e ao Nepal, mas o pensamento subjacente que a imagem expressava falava mais de continuidade do que de diferença, assim como a imagem de Cristo na cruz é unificadora, apesar de suas variadas iterações. Além da produção em massa da imagem de Buda, textos históricos asiáticos indicam que o reinado de Kanishka também testemunhou a construção generalizada de mosteiros e estupas, a realização de uma importante conferência budista na Caxemira e a tradução em larga escala de textos budistas para o sânscrito, que serviu à religião recém-reconstituída como uma importante língua franca.

Kanishka, nos conta Benjamin, é reconhecido em fontes chinesas como “um grande patrono do budismo”. Seu reinado, que coincidiu com o do imperador Han posterior, Mingdi, viu o estabelecimento do primeiro templo budista na China, o Templo do Cavalo Branco, perto de Luoyang. Em 166 d.C., o imperador Han Huandi honrou o Buda com um sacrifício e, “durante os dois séculos que se seguiram ao colapso do Han”, escreve Benjamin, “grande parte da população do norte da China adotou o budismo, e no século VI a ideologia já havia se espalhado amplamente por todo o sul da China também”. Assim como o budismo havia sido uma reação à natureza hierárquica da ortodoxia brâmane na Índia, também na China, Benjamin acredita, os senhores da guerra chineses, que se sentiam menosprezados pelo confucionismo, foram atraídos pelo “credo igualitário”.

Monges, como Kumarajiva, que era da Ásia Central e ativo no século IV d.C., desempenharam um papel fundamental na tradução de textos budistas para o chinês. Isso, por sua vez, despertou a curiosidade de homens como Faxian e Xuanzang, que migraram para a Índia. Esses monges — assim como os grandes caçadores de livros do Renascimento, como Poggio Bracciolini, que no século XV descobriu “De Rerum Natura”, de Lucrécio, o poema clássico que desempenhou um papel tão importante no renascimento intelectual da Europa — buscavam principalmente manuscritos, tratados filosóficos e informações biográficas sobre a vida e a época do Buda. O tráfego de monges e estudiosos entre a Índia e a China durou até o século XII, quando Muhammad bin Bakhtiyar Khalji, um chefe turco, destruiu a grande universidade budista de Nalanda, no que hoje é o estado de Bihar, no leste da Índia.

Em Sarnath, de pé na base da estupa de Dhamek, uma gigantesca faixa bordada de escultura, desenhos geométricos e vegetação envolvendo seu abdômen, lembrei-me do poder da imagem do Buda. As imagens sagradas na Índia antiga não eram feitas principalmente como objetos de beleza, mas sim como a expressão de um pensamento filosófico, razão pela qual a mesma imagem era feita repetidamente.