Anne Murphy

Resumo

Upekkhā foi traduzido do páli como “neutralidade ou indiferença hedônica”, o “ponto zero entre a alegria e a tristeza” e “desinteresse, sentimento neutro, equanimidade”. Na filosofia budista, a equanimidade (upekkhā) é mais comumente reconhecida como um dos quatro brahma – vihāras (também mettā, karuṇā e muditā). Na prática da meditação, a equanimidade também é comumente conhecida como a faculdade mais proeminente ao experimentar o quarto jhāna. No entanto, nos comentários do Atthasālinī e do Visuddhimagga, Bhikkhu Buddhaghosa define equanimidade de dez maneiras diferentes. Esses dez tipos de equanimidade são:

a) equanimidade de seis fatores;

b) equanimidade como um brahma-vihāra;

c) equanimidade como um fator de iluminação;

d) equanimidade de energia;

e) equanimidade em relação às formações;

f) equanimidade como um sentimento;

g) equanimidade em relação ao insight;

h) equanimidade como neutralidade específica;

i) equanimidade de jhāna;

j) equanimidade de purificação.

Este artigo discutirá cada um desses dez tipos de equanimidade em detalhes, com base na literatura canônica, para uma compreensão multifacetada da faculdade da equanimidade. Essa discussão levanta a questão de porque, em ambos os comentários, Bhikkhu Buddhaghosa deu tanta ênfase à equanimidade como uma faculdade a ser cultivada. Propõe-se aqui que isso se deva ao fato de que, de acordo com o CūỊahatthipadopama Sūtta, as faculdades de atenção plena e equanimidade eram mais predominantes em sua Mente quando o Buda compreendeu os três conhecimentos e alcançou a plena iluminação. Assim, embora a prática mental da equanimidade, em geral, possa ser considerada desinteressante, com alguma leitura da literatura canônica, a equanimidade pode ser apreciada como um estado mental fortemente profundo e belo, com múltiplas facetas em sua aplicação.

Equanimidade de Seis Fatores

A equanimidade de seis fatores liga upekkhā a cada um dos seis sentidos: “Tendo visto uma forma com os olhos, um monge não fica nem alegre nem triste, mas permanece equânime, atento e compreendendo claramente…” (Aṅguttara Nikāya III. 279). Esta frase se repete para cada sentido, associando o órgão sensorial à sua função correspondente: “ouviu um som com o ouvido”, “cheirou um odor com o nariz”, “experimentou um sabor com a língua”, “sentiu um objeto tátil com o corpo” e “reconheceu um fenômeno mental com a mente” (Aṅguttara Nikāya 3.279). Aqui, diz-se que a equanimidade surge concomitantemente com a atenção plena e a compreensão clara. Além disso, o Buda afirma que, quando um monge possui essas seis qualidades, ele é digno de receber dádivas, hospitalidade, oferendas e saudações reverentes, e emite um campo de mérito insuperável para o mundo (Aṅguttara Nikāya 3. 279).

No Visuddhimagga, Bhikkhu Buddhaghosa enumera que a equanimidade de seis fatores é o nome da equanimidade possuída pelo arahant, “aquele cujas impurezas são destruídas” (Visuddhimagga IV 157). Ele a descreve como “o modo de não abandono do estado natural de pureza quando objetos desejáveis ou indesejáveis dos seis tipos entram em foco nas seis portas“. Em outras palavras, esse estado mental sublime mantém a equanimidade, a Atenção Plena e a consciência clara, independentemente da interação entre os seis sentidos e seus objetos sensoriais correspondentes.

Em vista disso, a literatura canônica faz uma distinção clara entre a vida do chefe de família e a do renunciante (ou monge) em relação aos seis tipos de equanimidade. O chefe de família é uma pessoa comum, sem instrução, que não superou suas limitações nem os resultados [da ação] e que é cego ao perigo. Tal equanimidade não transcende a forma; é por isso que é chamada de equanimidade baseada na vida do chefe de família.

No entanto, diz-se que a equanimidade surge dentro de um Monge que desenvolveu uma compreensão da impermanência e do sofrimento, sabendo que tudo está sujeito à mudança. Assim, os seis tipos de equanimidade baseiam-se na vida do renunciante (Majjhima Nikāya 3.219). Aqui, o conceito de equanimidade é diferenciado, com seu sentido convencional baseado na vida comum do chefe de família, enquanto a equanimidade de seis fatores, que transcende o mundo sensorial, pertence ao renunciante realizado (monge estabelecido).

Equanimidade como um brahma-vihāra

Aqui, upekkhā é listado como um dos quatro brahma-vihāras, que também inclui a bondade amorosa (mettā), a compaixão (karuṇā) e a alegria simpática (muditā). Ele habita permeando o mundo inteiro, para cima, para baixo, através, em todos os lugares, sempre com um coração repleto de equanimidade, abundante, ilimitado, sem ódio ou má vontade. (Dīgha Nikāya 1.251).

No Visuddhimagga, equanimidade é definida como “promover o aspecto de neutralidade em relação aos seres”, que substitui sentimentos de ressentimento ou aprovação direcionados aos outros (Visuddhimagga IX.96) e, portanto, anula preferências pessoais subjetivas ou preconceitos. Além disso, diz-se que a equanimidade ajuda a superar a ganância (DN 3.248) e o ressentimento (Visuddhimagga IX.101). Assim, como um brahma-vihāra, upekkhā é imparcial e isento de qualquer tratamento discriminatório em relação aos outros, não sendo nem negativo nem excessivamente positivo. A faculdade da equanimidade transcende os efeitos nocivos da parcialidade e do preconceito, que causam danos aos outros. Portanto, o cultivo da equanimidade como uma prática de imparcialidade tem implicações importantes em relação a preconceitos arraigados.

A equanimidade como um brahma-vihāra é descrita como o resultado dos três primeiros brahma-vihāras (Visuddhimagga IX 104), que são expressões altruístas e focadas no outro. Dessa forma, é comparada à construção das vigas de um telhado, que requer primeiro o andaime e a estrutura de vigas. Em outras palavras, sem as faculdades fundamentais de bondade amorosa, alegria simpática e compaixão, a equanimidade poderia facilmente ser mal interpretada e regredir a estados mentais desadaptativos, como insensibilidade e insensibilidade emocional. Enquanto a faculdade da equanimidade se baseia nos três brahmavihāras altruístas, inversamente, diz-se que a equanimidade falha quando produz uma equanimidade de desconhecimento, que é chamada de mundana.

indiferença da ignorância (Visuddimagga IX 96). Esta afirmação implica claramente que a equanimidade como brahma-vihāra está conectada aos outros três brahma-vihāras altruístas e, portanto, quando expressa autenticamente, não pode denegrir um estado mental de indiferença mundana.

Equanimidade como Fator de Iluminação

A equanimidade é listada como um dos sete fatores de iluminação (bojjhanga). São eles:

1. Atenção Plena (sati)

2. Investigação dos estados (dhammavicaya)

3. Energia (viriya)

4. Êxtase (pīti)

5. Tranquilidade (passaddhi)

6. Concentração (samadhi)

7. Equanimidade (upekkhā)

Diz-se que os sete fatores da iluminação são desenvolvidos para abandonar as impurezas, os aborrecimentos e as paixões do mundo, e são sustentados pela reclusão, pelo desapego e pela cessação, amadurecendo com a renúncia (MN 1.11). Os fatores da iluminação não são lineares, mas multidimensionais e interdependentes. Por exemplo, a equanimidade, como fator de iluminação, apoia a atenção plena e ajuda a aumentar a energia. Assim, uma mente equânime equilibra fé, energia, atenção plena e concentração, ajudando a regular as emoções (Dhammajīva, 2011, p. 34-38). Assim, a equanimidade como fator de iluminação está entrelaçada e inter-relacionada com os demais fatores de iluminação, contribuindo e sustentando a mente do ser iluminado. Bhikkhu Buddhaghosa afirma que há cinco fatores que levam à equanimidade como fator de iluminação:

1. A manutenção da neutralidade em relação aos seres vivos;

2. A manutenção da neutralidade em relação às formações (coisas inanimadas);

3. Evitar pessoas que demonstram favoritismo em relação a seres e formações;

4. Cultivar pessoas que mantêm a neutralidade em relação a seres e formações; e

5. Determinação em relação a essa equanimidade (Vsm IV 62).

Aqui, defende-se um compromisso firme com a manutenção da neutralidade completa, incluindo a busca por outros com o mesmo objetivo. À primeira vista, isso pode parecer contraditório à afirmação de Buddhaghosa sobre a equanimidade como o resultado dos outros três brahma-vihāras (Visuddimagga IX 104). No entanto, a equanimidade como fator de iluminação é a obtenção do equilíbrio emocional que foi desenvolvido a partir do cultivo de uma mente sábia e de um coração gentil (Dhammajīva, 2011, p. 37).

Equanimidade de energia

A equanimidade de energia é o ponto médio entre os dois estados mentais opostos de preguiça e inquietação, conforme explicado abaixo. Quando um bhikkhu devotado à mente superior, de tempos em tempos, dá atenção à marca da concentração, de tempos em tempos à marca do esforço e, de tempos em tempos, à marca da equanimidade, sua mente se torna maleável, manejável e luminosa, flexível e devidamente concentrada para a destruição das impurezas (AN I 257).

Aqui, a equanimidade desempenha um papel fundamental na prática da meditação para encontrar o ponto ideal de concentração e ajudar a superar os obstáculos opostos da inquietação ou da preguiça: portanto, a equanimidade de energia equilibra energia, atenção plena e concentração. De fato, na meditação, é difícil desenvolver atenção plena e concentração quando se sente muito inquieto ou, inversamente, quando se está sonolento.

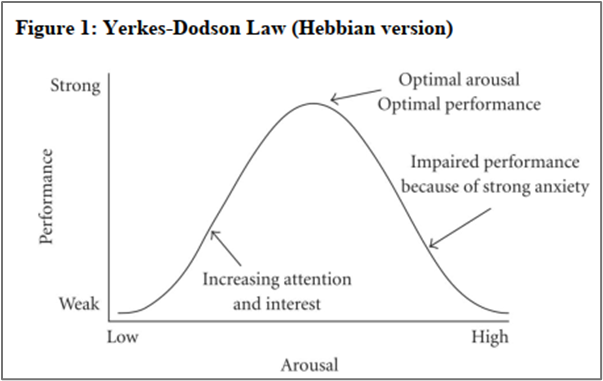

Portanto, a equanimidade energética é o ponto ideal de desempenho entre níveis baixos e altos de energia. No Soṇa Sūtta (AN 6.55), o Buda fornece uma bela analogia para a equanimidade energética ao explicar ao monge Soṇa que a prática da meditação requer um equilíbrio energético como as cordas de um alaúde, que não podem estar nem muito apertadas nem muito frouxas para serem tocadas corretamente:

Se a energia é estimulada com muita força, isso leva à inquietação, e se a energia é muito frouxa, isso leva à preguiça. Portanto, Soṇa, decida-se por um equilíbrio energético, alcance a uniformidade das faculdades espirituais e dedique-se ao objeto ali. (AN 3.375) Curiosamente, o Buda descreveu apropriadamente a Lei de Yerkes-Dodson. A Lei de Yerkes-Dodson, desenvolvida em 1908 pelos psicólogos Robert Yerkes e John Dodson, demonstrou que o desempenho ideal é alcançado no ponto médio entre os níveis alto e baixo de excitação fisiológica. Esse processo é frequentemente representado como uma curva em forma de sino para ilustrar a relação entre os níveis de energia e o desempenho (ver Figura 1).

Equanimidade em relação às formações

No Abhidhammattha Sangaha, os nove conhecimentos de insight são listados como:

1. Conhecimento da ascensão e queda

2. Conhecimento da dissolução

3. Conhecimento do medo

4. Conhecimento do perigo

5. Conhecimento do desencanto

6. Conhecimento do desejo de libertação

7. Conhecimento da contemplação reflexiva

8. Conhecimento da equanimidade em relação às formações

9. Conhecimento da conformidade (Bhikkhu Bodhi, 1999, p. 352-354)

Esses nove conhecimentos de insight são uma progressão de insights tornados conhecidos por meio da compreensão experiencial das três características de dukkha, anicca e anattā. Incluso aqui está o conhecimento da equanimidade em relação às formações (saṅkhār’upekkhāñāṇa).

O conhecimento da equanimidade em relação às formações surge da compreensão de que as formações não são eu, eu ou meu, e, portanto, estados opostos de atração ou aversão em relação a elas são abandonados. Em vez disso, desenvolve-se a equanimidade, que não é nem atração nem aversão em relação a todas as formações. Portanto, pelo conhecimento de anattā (não-eu), os extremos de terror e deleite são abandonados, e a equanimidade, a indiferença e a neutralidade são estabelecidas em relação a todas as formações, os saṅkhāras (Visuddhimagga XXI 62). No Paṭisambhidāmagga, a equanimidade em relação às formações é dividida em duas partes:

a) que surge através da concentração (8 tipos) e b) que surge através do insight (10 tipos). Os oito tipos que surgem através da concentração estão relacionados aos oito jhānas. Os dez tipos que surgem através do insight estão relacionados aos quatro caminhos, às quatro fruições, ao vazio e à permanência sem sinal (Paṭisambhidāmagga I.64).

Diz-se que a equanimidade em relação às formações governa predominantemente a diferença no progresso ao longo dos quatro caminhos (Vsm XXI.119). Esta afirmação do Visuddhimagga implica que a equanimidade em relação a todas as formações (saṅkhāras) tem uma função importante na progressão do desenvolvimento espiritual, desde a conquista inicial do caminho da entrada na correnteza até se tornar um arahant. Além disso, é corroborada pelo tilakkhaṇa, que afirma: “sabbe saṅkhāra dukkhā sabbe saṅkhāra aniccā sabbe dhamma anatta” (AN I.286; Dhammapada versos 277-279). Isso geralmente se traduz como “todo fenômeno condicionado é sofrimento, todo fenômeno condicionado é impermanente, todo fenômeno é não-eu”. Todo fenômeno condicionado (saṅkhāra) é equiparado ao sofrimento (dukkhā) e é impermanente (aniccā), enquanto todo fenômeno (dhamma) é equiparado ao estado incondicionado do não-eu (anattā). Assim, o conhecimento de todas as formações como dukkhā e aniccā leva ao conhecimento do estado incondicionado, anattā.

Equanimidade como um sentimento

No cânone páli, os sentimentos são classificados em três tipos: agradáveis, desagradáveis ou nem-desagradáveis-nem-agradáveis (Saṃyutta Nikāya 4. 204). A equanimidade como sentimento é descrita da seguinte forma: “…quando um bom pensamento sobre o mundo sensual surge, acompanhado de equanimidade, associado ao conhecimento, motivado por um motivo consciente” (Dhammasaṅgaṇī VI.156). A equanimidade como sentimento é a resposta nem desagradável, nem agradável (adukkhamasukhā) em vez de uma sensação agradável ou desagradável. Os ensinamentos canônicos aconselham o abandono do desejo em resposta a sentimentos agradáveis, o abandono da aversão em resposta a sentimentos desagradáveis e o abandono da ignorância em relação aos sentimentos nem desagradáveis, nem agradáveis. Caso contrário, sem uma compreensão mais profunda da natureza do sentimento, a tendência natural é responder com atração ao experimentar uma sensação agradável e com aversão a uma sensação dolorosa. É essa predileção subjacente que é reconhecida com a prática da meditação da atenção plena ao sentir, para que ela possa ser atendida e plenamente compreendida (SN IV 205; MN i 303-304). Assim, a equanimidade como sentimento oferece um refúgio de neutralidade, mediando a oscilação contínua de sentimentos entre os estados opostos de sensações agradáveis e desagradáveis.

Equanimidade em relação ao insight

Equanimidade em relação ao insight é “um nome para equanimidade que consiste na neutralidade em relação à investigação” (Visuddhimagga IV 163). Abaixo, um método sugerido para desenvolver um estado mental equânime na meditação de insight, praticando e finalmente realizando o conceito de que “Pode não ser, e pode não ser meu. Não será; não será meu. Estou abandonando o que existe, o que veio a ser” (MN II.264-265; AN IV.70).

Essa abordagem equânime, que usa a investigação para abandonar o apego a todos os apegos, precede a profunda compreensão de que se “não está apegado à existência, não está apegado à originação, e vê com sabedoria correta: existe um estado superior que é pacífico” (AN 4.70). Além disso, também permanecemos desapegados desse estado de equanimidade enquanto praticamos a investigação na meditação de introspecção:

Assim, ele obtém a equanimidade. Ele não se deleita com essa equanimidade, não a acolhe nem permanece apegado a ela. Como não o faz, sua consciência não se torna dependente dela e não se apega a ela. Um monge sem apego, Ananda, alcança Nibbāna (MN 2.265). Esta proclamação de se tornar equânime até mesmo em relação à própria equanimidade é um lembrete pungente do símile da jangada (MN 1.135), a compreensão de que se renuncia ao dhamma até mesmo no estágio de realização do dhamma (dhammā pi pahātabbā). Bhikkhu Buddhaghosa elabora: “Pois a equanimidade em relação ao insight, que é a neutralidade em relação às formações, surge fortemente nele naquele momento. É também equanimidade em observar a porta da mente. Pois qualquer que seja o assunto ao qual ele se atenta, sua observação funciona” (Vsm XX.121). Assim, a equanimidade é usada como uma poderosa ferramenta mental na meditação de insight para manter a neutralidade em relação a todos os fenômenos mentais que surgem, ao mesmo tempo em que gera uma atitude de desapego.

Equanimidade como neutralidade específica

Equanimidade como neutralidade específica é o “nome da equanimidade que consiste na eficiência igual de estados conascentes” (Vsm IV 164). O Abhidhammattha Sangaha define 50 fatores mentais, o saṅkhāra, e combinados com vedanā (sensação) e saññā (percepção), constituem, em geral, os 52 cetasikas (Dhs 17; Anālayo, 2006). A neutralidade da mente (neutralidade específica) é listada como um dos 19 fatores belos primários incluídos sob os fatores mentais definidos, concomitantemente com a consciência, o saṅkhāra (ver Tabela 1).

O termo Páli (tatramajjhattatā), traduzido como “neutralidade da mente”, significa “lá no meio”, como sinônimo de equanimidade em termos de atitude mental (Bodhi, 1999, p. 78-99). Tatra significa lá; majjha significa no meio; e, quando combinado com attatā, significa imparcialidade ou equilíbrio da mente, sinônimo de equanimidade. Assim, o termo páli significa “lá no meio, com equilíbrio da mente”. Em outras palavras, uma mente que possui a característica de neutralidade específica em relação a tudo.

No Visuddhimagga, Bhikkhu Buddhaghosa define esse fator mental como neutralidade específica, como um dos quatro estados “ou -qualquer-”, juntamente com zelo, resolução e atenção (Vsm XIV.133). Ele tem “a característica de transmitir consciência e consciência – concomitantes uniformemente”. Manifesta-se como neutralidade e sua função é prevenir a deficiência e o excesso ou inibir a parcialidade (Vsm XIV 153). Aqui, a natureza neutra e não discriminatória da faculdade da equanimidade é enfatizada.

Equanimidade de jhāna

A equanimidade de jhāna é descrita como “um nome para a equanimidade que produz imparcialidade até mesmo em relação à bem-aventurança mais elevada” (Visuddhimagga IV.165). Enquanto a equanimidade se desenvolve no terceiro jhāna, a equanimidade é a característica predominante aparente no quarto jhāna: com o abandono do prazer e da dor, e com o desaparecimento prévio da alegria e da tristeza, um monge entra e permanece no quarto jhāna (MN i 296). Assim, o estado meditativo do quarto jhāna transcende os sentimentos de prazer e dor ou as emoções de alegria e tristeza e se manifesta como um estado mental completamente imparcial. Além disso, no Vibhaṅga, alegria e tristeza são reformuladas como “prazer mental e dor mental” para diferenciar mais claramente os aspectos físico e mental:

Ao abandonar o prazer e a dor, e então, cessando o prazer mental e a dor mental, ele alcança e permanece no quarto jhāna, que não é nem dor nem prazer, mas sim a pureza da atenção plena causada pela equanimidade. (Vibhaṅga 245).

A frase seguinte, “que não tem nem dor nem prazer e a pureza da atenção plena devido à equanimidade”, indica que as características predominantes no quarto jhāna são atenção plena e equanimidade. Aqui, há referência ao estado de sensação sem dor nem prazer, que é equânime. Em ambas as frases, a afirmação é que a pureza da atenção plena se deve ou é causada pela faculdade mental da equanimidade.

Equanimidade da purificação

Equanimidade da purificação refere-se à capacidade purificadora da equanimidade na mente. No Visuddhimagga, Bhikkhu Buddhaghosa define isso como: “Equanimidade purificada de toda oposição, consistindo, portanto, no desinteresse em acalmar a oposição” (Vsm IV.166).

Novamente: “Ela é purificada por meio do estado de atenção plena purificado pela equanimidade” (Vsm XII.14). Além disso, diz-se que o resultado de uma mente purificada pela equanimidade é “assim purificada, brilhante, imaculada, livre de imperfeições, maleável, manejável, estável e atingida pela imperturbabilidade” (MN 1.182). De acordo com o Cūḷahatthipadopama Sūtta, é a partir desse estado mental preliminar de atenção plena e equanimidade que o Buda veio a conhecer os três conhecimentos: os conhecimentos da recordação de vidas passadas, o falecimento e o reaparecimento dos seres e a destruição das impurezas.

A partir desses três conhecimentos, o Buda alcançou a plena iluminação (MN 1.182-184). Assim, a literatura canônica demonstra que a atenção plena e a equanimidade são fundamentais para a iluminação, o que explica ainda mais por que ambas as faculdades são especificamente definidas como fatores de iluminação (bojjhaṅga). Essas duas faculdades são concomitantes, pois uma forte atenção plena une a mente, permitindo que a equanimidade esteja presente sem distrações.

Conclusão

Nos comentários do Atthasālinī e do Visuddhimagga, Bhikkhu Buddhaghosa define equanimidade de dez maneiras diferentes. Cada um desses dez tipos de equanimidade foi discutido aqui em detalhes para uma compreensão multifacetada da poderosa natureza da equanimidade na mente. Além disso, Bhikkhu Buddhaghosa afirma que seis desses dez tipos de equanimidade têm o mesmo significado. Esses seis tipos são a equanimidade de seis fatores: equanimidade como um brahma-vihāra, um fator de iluminação, como neutralidade específica, de jhāna, e equanimidade purificadora. Ele elabora que sua diferença é de posição e compara isso a uma pessoa ser um menino, jovem, adulto, um general, um rei e assim por diante (Visuddhimagga IV167).

Por exemplo, a equanimidade como um fator de iluminação não pode ser encontrada onde há uma equanimidade de seis fatores, assim como uma equanimidade de seis fatores não pode ser encontrada onde há equanimidade como um fator de iluminação. Equanimidade sobre formações e equanimidade sobre insight também são consideradas iguais em significado, mas são distintamente classificadas de duas maneiras de acordo com sua função.

No entanto, equanimidade de energia e equanimidade como um sentimento são consideradas inteiramente diferentes uma da outra e de todos os outros tipos de equanimidade (Visuddhimagga IV 170). Em suma, embora a prática da equanimidade possa ser geralmente considerada desinteressante ou até mesmo um tanto entediante, com alguma análise dos comentários, aprende-se que a equanimidade é, de fato, um estado mental profundamente profundo e belo, com muitas facetas em sua aplicação. A aplicação mais auspiciosa é, naturalmente, seu papel predominante, concomitante à atenção plena, na obtenção da mente iluminada, conforme descrito no Cūḷahatthipadopama Sūtta (MN 1.182-184).

Referências Bibliográficas

Anālayo, B. (2006). Saṅkhāra. Enciclopédia do Budismo, 7. 732-737.

Bodhi, Bhikkhu. 1999. Um manual abrangente de Abhidhamma: O Abhidhammattha Sangaha de Ācariya Anuruddha. Onalaska, WA: Buddhist Publication Society Pariyatti Editions.

Bodhi, Bhikkhu. (2000). Os discursos conectados do Buda: Uma tradução do Saṃyutta Nikāya. Boston, MA: Wisdom Publications.

Bodhi, Bhikkhu. (2012). Os discursos numéricos do Buda: Uma tradução do Aṅguttara Nikāya. Boston, MA: Wisdom Publications.

Davids, C. A. F. R. (1900). Dhamma-Sangaṇi: Compêndio de estados ou fenômenos. Londres, Reino Unido: The Royal Asiatic Society.

Dhammajīva, U. E. (2011). Os sete fatores da iluminação. Sri Lanka: Mitirigala Nissaraṇa Vanaya.

Diamond, D. M., Campbell, A. M., Park, C. R., Halonen, J., & Zoladz, P. R. (2007). O Modelo de Dinâmica Temporal do Processamento da Memória Emocional: Uma Síntese sobre a Base Neurobiológica da Amnésia Induzida por Estresse, Memórias Flashbulb e Traumáticas, e a Lei de Yerkes-Dodson. Neural Plasticity, 2007. Recuperado de http://doi.org/10.1155/2007/60803

Ñyāṇamoli, B. (1982). O caminho da discriminação (Paṭisambhidāmagga). Londres, Reino Unido: Pāli Text Society.

Ñyāṇamoli, B. (2011). O caminho da purificação (Visuddhimagga). (3ª ed.). Kandy, Sri Lanka: Sociedade de Publicações Budistas.